中島祐三建築設計事務所 WEB SITE

■2005年12月 大阪吹田・千里山キリスト教会

http://www6.ocn.ne.jp/~tanritsu/

私の住む吹田千里山駅よりすぐ丘の上に、木造切妻屋根のとてもシンプルで美しい教会が建っています。子供のころ友人に誘われてこちらの日曜学校に行っていたのを思い出します。誰に聞いたか定かではありませんが、アントニン・レーモンドの関係があるとか。確かに付属するRC造の施設もしっかりとしたデザインとなっています。

丘の上に建っているので町のあちこちからこの十字架が見え、町の景観の一部になっています。教会前には平屋の付属屋に囲まれた小さな中庭があり、クリスマスの当日はツリーが盛大に飾られていました。この日、内部に入るのは遠慮し写真はありませんが、妻面に見えるヴォールト状の梁が連続し祭壇奥の西妻面からはきれいな光が入るようになっています。

ヴォールト梁のやさしいカーブのせいか子供のころの記憶でもどこか親しみやすい内部空間です。高い天井の中、献金箱がまわってくる日曜学校やバザーの光景をいまでもおぼろげながら覚えています。

切妻部分の南側に張り出した部分が玄関入り口です。両側廊と同じ玉石を積み上げた壁が明るく印象的です。この玉石積みの壁と屋根の間には連続したガラス欄間が設けられ、建物屋根が中に浮いたようで屋根が軽快に感じられます。細長い連続したガラスはきれいなプロポーションをつくってなおかつ引き違いの建具から夏場の通風がうまく採れるようになっています。

玉 石積みは阪神間でよく見られますが、教会創設者の河邊満甕牧師は元関西学院大学教授とのこと、何かつながりがあるのでしょうか。いつかこの建物の創設と設計のことを調べてみようと思います。

石積みは阪神間でよく見られますが、教会創設者の河邊満甕牧師は元関西学院大学教授とのこと、何かつながりがあるのでしょうか。いつかこの建物の創設と設計のことを調べてみようと思います。

妻面を正面から見るとこの建物の構造が良くわかります。切妻とその両脇に袴のように張り出した部分で構成されています。屋根勾配は急ですが、手前にも下屋が取り付き威圧感がありません。どことなしに入母屋風に見えるほど親しみを感じさせます。

隣接するのは幼稚園舎と会館。会館はRC造ですが煙突の造形や深い庇、連続する柱、スチールサッシなど今見てもとても美しいプロポーションです。大事に残ってほしい建築です。

■2005年11月 大阪枚方・旧田中家鋳物民俗資料館

建設時期:江戸中期

http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyousei/shoki/sisetu/si_bu26.htm

枚方藤阪の住宅現場の帰り、以前から見たかった鋳物民俗資料館に立ち寄り。

JR学園都市線「藤阪駅」北の王仁公園に車を停めて歩いてすぐ。きれいに整備された門を入ると、登り気味のアプローチの奥に悠々とした大きな瓦屋根。低い軒先、瓦のけらばがとても美しく、おおらかさと繊細さが同居する魅力ある建築です。

「田中家は、河内鋳物師として代々鋳造業を営む。枚方上之町にあった鋳物工場と主屋の寄贈をうけ、藤阪に移築復元して鋳物民俗資料館として開館。」(枚方市HPより)。

建物中央にはタタラと呼ばれる溶鉱炉。「千と千尋」にでてくるシーンを思い出します。建物内部はかなりの高温。タタラ上部には大きな開口が屋根を貫いており、壁面には特徴的なガラリ開口がリズミカルに設けてあります。上下にあるのは大量の空気を得る為でしょうか。火を使うため屋根は瓦葺。屋根下地は竹に土をのせ平と丸を組み合わせた本瓦葺きとなっています。よく見ると瓦の間から光が漏れるほど所々に隙間を設けてあり、よほど通風に工夫をこらした建物であることがうかがえます。

上下に連続するガラリ開口は妻面にも回ります。他の2面は有効高さの低い下屋がまわり、工場としての室内レイアウトと対応していたことが想像されます。軒先垂木は土塗り、そのカーブやデティールがきれいです。外部に面する柱は移築の際ほとんどが根継ぎされたようです。ガラリ開口は骨太い格子。高価な鉄製品ですから防犯の為でしょうか。

半間毎の柱が一定のリズムをつくりそこに3通りくらいの開口がその機能に応じて設けられているようです。そのプロポーションがなかなか美しくのびのびとしてみえます。江戸中期ですが、隣接する主屋とあわせ当時としてもかなりの費用をかけて造られたものと思われます。高度な技術を使って製造された鋳物工場。現在で言えば先端技術メーカーのハイテク工場でしょうか。民家のようなおおらかさの中にも繊細さを感じるのは、そのためかもしれません。

■2005年10月 大阪・適塾

建設時期:江戸末期

http://www.osaka-u.ac.jp/jp/about/tekijuku/index.html

「適塾は昭和15年に大阪府の史跡、翌16年には国の史跡として指定され、昭和39年に重要文化財として指定された。その間の昭和17年緒方家から国(大阪大学)に建物が寄贈され、今日にいたっている。」(大阪大学案内より)。

大阪中之島の南、オフィス街の真ん中に緒方洪庵の開いた「適塾」があります。西隣は南に隣接する高層オフィスの公開空地となっており、とても良いスケールのオープンスペースとなっています。大きな欅がつくる木陰の下のベンチから、適塾の建物の漆喰と下見板の美しい側面を楽しむことが出来ます。

大阪中之島の南、オフィス街の真ん中に緒方洪庵の開いた「適塾」があります。西隣は南に隣接する高層オフィスの公開空地となっており、とても良いスケールのオープンスペースとなっています。大きな欅がつくる木陰の下のベンチから、適塾の建物の漆喰と下見板の美しい側面を楽しむことが出来ます。

公開空地の前面にはゲートがあります。門が閉まるわけではなく、空間の区切りとしての門です。可愛らしい屋根と軽快な縦の格子からは奥の緑がコントラスト良く透けて見えます。前面道路の雑多な雰囲気がこの門により区切られ、また欅下のスケール感との連続性が仕掛けてあるように感じます。あたかも、にじり口を通って茶室に入るように。

公開空地の前面にはゲートがあります。門が閉まるわけではなく、空間の区切りとしての門です。可愛らしい屋根と軽快な縦の格子からは奥の緑がコントラスト良く透けて見えます。前面道路の雑多な雰囲気がこの門により区切られ、また欅下のスケール感との連続性が仕掛けてあるように感じます。あたかも、にじり口を通って茶室に入るように。

オープンスペースは中央部が土盛りしてあり、階段かスロープを使って進みます。視点の上下が微妙な変化をつくり、このスペースを魅力的なものにしています。公開空地は高層オフィスの足元を囲むように続き、反対側の道路に出ることが出来ます。「ヌケのある空間」となり、これが人を呼び込むことにつながっているようです。

実際のところ、適塾東隣に同様のオープンスペースがあるのですがそちらは行き止まり空間。ベンチもあり庭園風に整備されているのですが、人影はまばら。単に開けただけの公開空地ではなく、ここは空間デザインとして大変優れた公開空地になっています。

■2005年9月 大阪・大阪倶楽部

設計:安井武雄 大正13(1924)年5月19日竣工

大阪淀屋橋の西側、のっぺりしたオフィス街の建物が密集する中、「大阪倶楽部」があります。歴史のある建物と言うことだけではなく、今なお社交を目的にした「社交倶楽部」が運営されているとのこと。この一画だけ、時代をタイムスリップしたようです。

その当時の様子はどんなものだったのでしょうか。映画の中の話のようで、なかなかピントは合いません。

<「倶楽部の歴史」より>

南欧風の様式東洋風の手法を配した美観は、世人の讃嘆を恣しいままにしたものであるが、その設備と行事の内容もまた豪華を極め、他の追随を許さない品格を具えていたと伝えられる。当時の語り草にパーティには必ず燕尾服着用を規定するなどといった微笑ましい挿話もある。

設計は安井武雄。すぐ近くの大阪ガスビルの設計者でもあります。大阪ガスビル竣工は1933年とありますからその間9年。大正から昭和に移る時期、建築様式も大きく変わっています。

時代も様式も変わる中、現在も同じ用途で使用され続けていることに感動。

スクラッチタイルと呼ばれるのでしょうか、質感のあるタイルで様々な模様がデザインされています。ひとつひとつ見ていると「多国籍風」の不思議な模様が見て取れます。

浦辺設計在職中、所長にこちらのタイル模様のことを指摘されたことを思い出します。

■2005年8月 京都・ハリストス正教会

設計:松室重光 明治36年竣工

http://www.orthodox-jp.com/westjapan/

「近代建築史の旅」スケッチ展が盛況の内に終わり、原画2枚がもどって来ました。スケッチ当日の照りつける太陽や親切な神父さん、駆け足で回った蹴上、南禅寺周辺もしっかりと記憶に残っています。どうやら、「描く」ことは、持っている感覚をフル動員しているようです。

「近代建築史の旅」スケッチ展が盛況の内に終わり、原画2枚がもどって来ました。スケッチ当日の照りつける太陽や親切な神父さん、駆け足で回った蹴上、南禅寺周辺もしっかりと記憶に残っています。どうやら、「描く」ことは、持っている感覚をフル動員しているようです。

近代建築をはじめ歴史を経た建物はそれだけで魅力的なのですが、少し想像をふくらませるとそれが現在につながっていることを感じ取ることができます。そのとたん様々な疑問が湧いて俄然、興味が尽きません。

東京では「ニコライ堂」でなじみのあるロシア正教会ですが、京都では御所の南に明治36年、「京都ハリストス正教会」として建設されています。設計は京都府庁舎と同じ松室重光。資料によるとニコライが教会プラン集から選んで指示したとありますが、どのようにしてビザンチン様式(しかも木造)をこなすことができたか不思議です。このあたり、100年前の設計者に問いかけながらのスケッチ。

日露戦争はじめ先の大戦、異教の迫害を乗り越えてきた建物です。建物自身が生きた歴史であり、その歴史を想像すると多くのことをここから感じとることが出来ます。

周辺のマンションなどの開発とは一線を画し、毅然として建ち続けています。

敷地内にある宿舎におられる神父さんに声をかけてからスケッチ。集会前、特別に聖堂内のイコノスタス(聖像を描いたフレスコ画)を拝見させて頂く。大変美しくまた迫力あり。

左は京都府庁舎。この日、同じ設計者の建物をスケッチするつもりでしたが、遠く門が閉まっておりスケッチ出来ず。

左は京都府庁舎。この日、同じ設計者の建物をスケッチするつもりでしたが、遠く門が閉まっておりスケッチ出来ず。

スケッチしたくなる建物が豊富な京都。スケッチ展がきっかけで京都近代建築のスケッチとなりましたが、改めて京都を知るとてもよい機会となりました。お誘い頂きありがとうございました。

■2005年7月 横浜・港の見える丘公園 霧笛橋

設計:浦辺設計

http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/ygf/youkan.html

神奈川建築コンクール現地審査立ち会いのため横浜出張。著名な建築家に自らの設計をプレゼンテーションする貴重な経験を得ることができました。

神奈川建築コンクール現地審査立ち会いのため横浜出張。著名な建築家に自らの設計をプレゼンテーションする貴重な経験を得ることができました。

午後の時間を利用して旧居留地の洋館を見ることに。強い陽射しの中、JR石川駅から坂を上り山手イタリア山庭園へ。数多くの洋館は市の買い上げであったり移築されり、建物だけでなく街並みを含めた環境が非常に良く整備されています。

時間をかけてじっくりと整備された魅力的な街並みを実感することが出来ます。

イタリア山庭園から元町公園にかけては高級住宅地。ゴージャスな住宅に目を見張っているとカトリック山手教会が現れます。陰影の少ない外観とは打って変わって堂内はとても繊細な陰影であふれています。お邪魔の無いよう静かに拝見。もう夏休みでしょうか、静かなフェリス女学院の校舎を過ぎると元町公園の一画へ。A・レーモンドのエリスマン邸(独立して間もなくライトの影響が濃いと言われる)は、のびのびと枝を広げるケヤキの木陰と相まって爽やかな印象です。これは近くから移築されたもの。

エリスマン邸を下ると、元町公園前バス停。山手本通りと公園が一体的に整備されています。舗装材、ベンチ、縁石などちょっとした部分がgood design。公衆便所も上品。パーツのデザインに目が行きますが大事なのはこれらが作る「緑のデザイン」が出来ているところ。大きなケヤキが作る空間とすっきりした舗装と下草。斜面下の公園へ誘導する道。発注者側にデザインの判る人がいなければこうは行かないように感じます。

外人墓地を通り過ぎ港の見える丘公園へ。浦辺設計在職時、ここを敷地とする地下駐車場の計画を担当。地元住民の猛烈な反対に実現せずに終わったプロジェクトでありました。公園内にある大佛次郎記念館と近代文学館、それらを結ぶ霧笛橋などかなり広い範囲に渡って浦辺設計による設計です。このエリアも時間をかけて整備されたもので、設計者の一貫したデザインポリシーが生かされた空間となっています。

■2005年6月 京都・九条山ポンプ室

設計:片山東熊 明治45年竣工

http://www.city.kyoto.jp/suido/sosuisyoukai.htm

「近代建築史への旅スケッチ展」に出品することとなり、慌てて京都の近代建築をにわか勉強。土曜日の早朝京都へ。まずは京都御所の南にある「京都ハリストス正教会」をスケッチ。くたくたになりつつもせっかくの京都。気温もぐんぐん上がる中、「蹴上」に移動。急な坂を登り神社への参道に引かれて行くと疎水に出会います。琵琶湖から引かれた水は豊かな水量をもって深い緑の谷あいから流れ出ています。その疎水に姿を映して片山東熊のポンプ室はひっそりとたたずんでいます。

旧名「御所水道ポンプ室」。京都御所への防火用水を送るための施設として建設されたとのこと。なるほどまったく隙のないくらいデザインされています。建物の主要室(寄棟部分)から疎水側に構えるようにポーチが取り付いています。かつて疎水を通った舟からはどのように映ったのでしょうか。深い緑に控えめなレンガの赤が非常に美しく見とれてしまいます。日向大神宮の参道の途中、気持ちのよい木陰の下でスケッチできました。

当時、琵琶湖から疎水を通って運ばれた舟はここで台車に載せられます。ケーブルカーの要領でこのレールに乗って落差数十メートル下の鴨川まで。疎水の水量を利用した発電によりケーブルを回していたとのことです。今はこのインクラインは過去の遺物となりましたが、発電は現役。また疎水はご存知、南禅寺の水路閣を北上。哲学の道を経て北白川疎水へと続き、すばらしい景観をつくっています。

左:南禅寺水路閣の上を流れる疎水。ここからポンプ室まで気持ちのよい散策路が続いています。中・右:インクラインの下をくぐるトンネル。ヴォールト天井のレンガがひねりながら積まれています。かなりの高技術に敬服。力学的道理に徹した結果でしょうか。

■2005年5月 奈良・薬師寺最勝会

http://www.nara-yakushiji.com/index.html

葛城山ハイクの帰り、山仲間のご好意で薬師寺の最勝会と言う法要を拝見する機会に恵まれました。最勝会とは、護国経典の「金光明最勝王経」について講師が講義し讃え、また僧侶が経の内容について論議を行うと共に、国家の繁栄、皇室の安泰を願い、国民の幸せを祈る法会。(最勝会の由来より)

平成15年の大講堂復興に伴って500年振りに復活したものです。

午後7時、日も落ちて辺りも暗くなるころ。講堂前に篝火が焚かれ、室内は蝋燭の灯の中、雅楽の音が堂いっぱいに広がります。頭に烏帽子の衣装をまとった勅旨役、僧が勅旨から頂いた香の香りの中、密教とその時代を彷彿とさせます。講読師と呼ばれる僧が本尊の左右の高座に登り、それぞれがよく通る声で「講問論議」と呼ばれるやりとりあり、最後には法楽。皆でお経を声を出して読み、3時間あまりの最勝会は終わりました。僧の声は謡うようで雅楽のあふれる音といい、コンサートかオペラを聴いているようで、あっという間の3時間。司馬遼太郎の「空海」をもういっぺん読みなおそうか..

薬師寺に向かう前に三輪神社の山門を左に折れたところ、素麺屋さんにて昼食。民家を改造してお店にしていますが、奥にはちゃんとした茶室。とてもきれいな庭です。メニューは素麺かにゅうめん。この素朴さが奈良の魅力。麺といいつゆと言いとても美味。

薬師寺は白鳳伽藍の復興のため今も工事中。主だった建物は再建され、後は回廊を完結することが残っているそうです。夕暮れの中の伽藍はまた、雰囲気のあるものでした。

門を守る四天王は大変きらびやかな彩色。平山郁夫氏が指導したそうです。回廊の列柱はよく見るとチョウナの跡が見えとても味わいがあります。2つの塔は夜、ライトアップされその姿を浮かび上がらせます。貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

■2005年4月 京都・和田邸(京町家作事組事務所)

大阪府建築士会、まちづくり委員会の企画で京町家作事組の改修事例を見学させて頂くことができました。

参加者はなんと60人ほどだそうで3班に別れて見学。浦辺設計の時に一緒だった末川氏(作事組理事)も応援に駆けつけてくれました。

事例見学の後は学芸出版のホールにて京町家再生研究会の大谷孝彦氏のお話を拝聴。あらためて研究会の息の長い活動、広いネットワークに感心するばかり。

フォーラムの後、懇親会あり。建築士会の大勢の方とも心地よい時間を過ごすことができ、ありがとうございました。私の所属する地元まちづくり協議会とはまったく異なる環境ですが、根は同じかと感じる次第。

作事組の事務所にもなっている和田邸。べんがらの色が鮮やか。2階の軒が低く、これがこのプロポーションを決定的にしています。2階にあがると確かに低い。椅子の生活を前提には考えにくいかも知れません。スケッチに書いたのは格子。1階右側は米屋格子といい、かなり頑丈。内側は無双窓になっており防犯に重点をおきながら、風を抜く工夫がされています。主に米屋さんや酒屋さんはこの格子を採用したとのことです。左は糸屋格子。華奢で繊細なつくりをしています。一軒の家で2種類の格子があるのはおかしいようですが、これもなにか歴史のあることなのでしょう。玄関先にある縁石。末川氏の説明で、道路境界の考え方が時代と共に変わっていったなごりが判りました。

和田邸の2階には2つの階段がついています。1つは1畳ほどで登っていますが、もう1つは3尺角。箱階段の下部がうまい具合に折れ曲がっています。中央はリッチな内装の数珠屋さん。店頭で客の好きな数珠をオーダーメイドしてくれます。周りの店舗と比較すると改修の程度の違いがわかります。右は津田邸。漆工芸の作家がオーナー。黄色い漆喰の壁がきれいです。スケッチ横は田中邸。建築士の方のお住まい。ご好意で通り庭の辺り、町家の構造をじっくり拝見することができました。町家の構造はなかなか奥が深く、手ごわい。

■2005年3月 宇治・中村藤吉本店

東京の田中さんと宇治で合流。圧倒的な数の女性客に混じり、男二人でお茶を楽しみました。中村藤吉本店は140年も歴史があるとのこと。中庭には樹齢200年の黒松が高さ6m、長さ12mの雄姿を見せています。

東京の田中さんと宇治で合流。圧倒的な数の女性客に混じり、男二人でお茶を楽しみました。中村藤吉本店は140年も歴史があるとのこと。中庭には樹齢200年の黒松が高さ6m、長さ12mの雄姿を見せています。

入り口暖簾をくぐり店を抜けると中庭。切妻屋根の半分を取り除いた不思議な片流れ屋根の廊下の先に喫茶室があります。本格的なお茶を楽しむことができます。

こちらを訪ねるのは地元の森本さんに教えてもらってから2回目。店内は元々、お茶を作る工場だったのでしょう。越屋根があり、換気を図るためのものと思われますが今はガラス張りでやわらかい光が入っています。例の黒松を囲むようにして屋根下空間がありますが、まるで浮いたように建物に自由な格好で取り付いています。台風の時には飛んでくださいと言わんばかりの自由さであります。

中庭に面してテラス席も。足元にはストーブまで用意されていて少々の寒さには関係ないかなりのファンがいるようです。天井の高いゆったりした空間。上部のハイサイドライトからの光が間接光となり、上部の抜けた感じを強調しています。

■2005年2月 新潟北方文化博物館・伊藤家

大工棟梁:斉藤金蔵

3月2日、3日と新潟出張。新潟市を訪れるのは初めてでした。2日は比較的暖かでしたが、翌朝外は真っ白。今年は例年と比べ遅くまで雪が降るとのことです。10cm位の積雪の中、豪農の館として知られる伊藤家を訪れました。

阿賀野川の近く、樹齢何百年の樹木に囲まれて伊藤家はあります。広い敷地に江戸時代から何代にもわたって築かれた数多くの建物がありますが、いまは財団の博物館としてじっくりと拝観することが出来ます。

土間のある作業をするための建物から多くの使用人を含めた住まいとしての建物、客をもてなしたり行事を行うための格式をもった建物があったりと、さまざまな機能を持った建物がひとつの屋敷の中に見ることが出来ます。

長さ30mの杉丸太を軒桁に使った縁側。座敷中央に座ると両側に庭。縁側建具の上部は吊り欄間と呼ばれ柱が一本もありません。建具は一本溝で20数枚が端部に引き込まれ、完全にオープンになる仕掛け。天井も高く建物ボリュームもありますが、空間的にとても軽い印象です。これだけ大きくても内法高さは1,760。ちょっと驚きです。

右:床脇の障子の明るさが魅力的です。

左上:三角形の茶室。正三角形の室内とはどんなものか。中に入れなくてとても残念。中央:屋敷の正面になる長屋門。この長屋門には2カ所の入り口がありますが、そこまでのアプローチ空間が魅力的です。樹齢のある大木を抜けてしばらく行くと、衝立のように石垣が設えてあります。仕方がないように2つに別れてそれぞれの入り口にアプローチされます。設計にすぐに役立ちそうです。右:土間上部の架構。煙だしの機能がありますが、トラスのような架構が魅力的です。今で言うハイサイドライトからとても効果的に採光されています。これもどこかで使えそう。

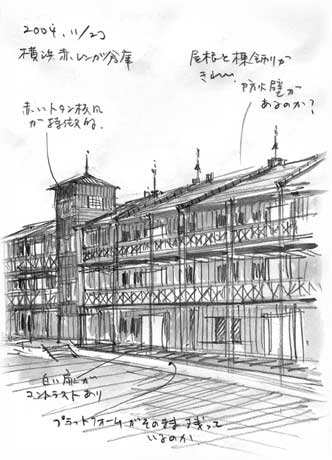

■2005年1月 横浜赤レンガ倉庫

http://www.yokohama-akarenga.jp/

http://www.city.yokohama.jp/me/port/general/akarenga/index.html

設計:妻木頼黄

赤レンガ倉庫は保存活用工事の末、2002年にオープンしています。2棟のうち1号館が展示施設、2号館が商業施設として活用されています。

1号館は全館、展示施設。耐火被覆された鉄骨の柱、梁を白い塗装で軽く見せ、スレンダーな構造の雰囲気を保っています。また、建具など細部にわたっても以前のデザインをアルミなど現在の材料でうまくアレンジしています。

2号館は飲食・物販の商業施設です。さまざまな種類の店舗があり、それぞれ自由な雰囲気のにぎわいを見せながらそれでいてセーブされたデザインができています。

どのような仕組みで改修がされたのかは不勉強ですが、設計は新井千秋氏によるものです。

元々の用途は倉庫。その当時の様子を探り、それが改修でどのように姿を変えているかを想像するのは謎解きをするようでとても楽しいものです。倉庫は耐火性能を考慮されたもので、あるエリア毎に防火区画されていたようです。展示室間には前室を持った扉があり、その当時の防火区画を現在にも生かされています。

手摺のデザインは現在のものですが素朴でかつきれいです。

向き合った2棟の外側の面には鉄骨のバルコニーが出て全く違った表情があります。

copyright(c)nakajima yuzo all right reserved